武汉疫情防控至今近一个月了,广大医护人员和基层干部群众日月奋战,有的人甚至付出了宝贵的生命,令人极为痛心。这一个月来,各地及军队驰援武汉,不断加人加物,社会和专业持续推出各种防控新举措,但是效果并没有达到全国上下的预期,只是到了这些天才取得明显进展,整体态势才日渐明朗。可以这么说,武汉前期的疫情防控并没有完全贯彻“科学防治、精准施策”的要求。下面,我们就来复盘前段时间的疫情防控工作,希望从中获得些许经验教训,供各行各业的企业朋友们参考、借镜。

一、“科学防治”需要做什么?

(一)管理才是核心,重点要形成组织领导能力。

武汉疫情防控不是医疗专业技术问题,而是管理问题。前期我们看到出现在镜头最多的恰恰是医护人员和专家,而不是担负行政管理责任的干部。忽略了管理才是防控的核心工作,防控指挥部就没有起到主导作用,变成是在做辅助性的服务工作。领导者到现场视察了解情况虽然有必要,但若忘记了研究管理对策和制订实施方案的主要责任,老是往医院跑那就说明认知和角色错位了。我们看到这两天防控指挥部重新设置了下辖部门,可见初期确定的架构没有起作用,组织领导能力没有形成。

(二)需要制订明确的防控目标。

疫情防控定位为阻击战,既然是打仗,就要明确目标(包括里程碑)是什么?多大规模?要多少“士兵”员额和多少“粮草”?封城后,这场战役的总目标就是最快的时间控制病毒传播,以扭转疫情蔓延的局面,同时要让所有病患都能获得救治并且尽全力降低病死率。

我们发现,武汉疫情防控指挥部并没有完全明确目标,从发布的通告可见,他们开始时并没有进行完全隔离,前期疑似病例和发热病人仍然采用居家隔离的方式,而且到了2月10日才开始实施封闭管理。同时,由于需要多少资源投入并不明确,导致对外发布医疗物资和防护用品是否足够的信息前后出现了矛盾。

(三)“科学防治”必须基础数据(底数)。

生物学家达尔文说过,科学就是“整理事实、发现规律、做出结论”。如果不了解和掌握“事实”,后面的一系列工作就失去了依据,都只能是在喊口号。无论是“防”和“治”,都需要投入资源,那么到底要投入多少呢?这就需要准确的数据,包括有多少人密切接触了病毒感染者、疑似病例有多少、确诊有多少。而这些数据因为会随着时间推移和人员流动产生变化,所以需要有掌握实时动态信息的方案。

我们发现,武汉疫情防控指挥部前面大部分时间的通告和有关通知,他们虽然开始也有关注“全面排查、网格化、地毯式”,但是从没提过要准确统计数据,更没有提过类似5W2H(什么、为什么、谁、在哪里、何时、如何、做到什么程度)的详细方案,更没有如何确保数据准确性的具体对策和处理措施。只有新领导到任后,才开始重视底数,才要求务必确保五个“百分之百”目标的实现。

二、“精准施策”需要做什么?

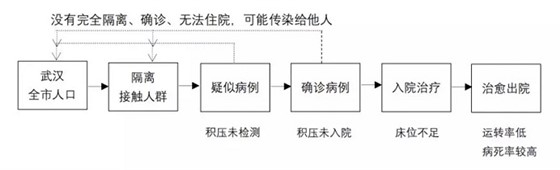

“精”就是精细化,“准”就是针对性。精细化的核心是针对要实现的目标,以结果导向的方式梳理整个细化的流程,并且确定每个节点都环环相扣和可衡量、可视化。重视过程管理,实现过程可视化才能实现“精细化”,才能落地。如果过程管理失控,要想得到好结果是很困难的事情。我们看到各种新闻报道,武汉疫情防控阻击战开打后,并没有真正在梳理制订运转流程的迹象。而是王辰院士在2月1日到了武汉之后,才针对性地提出了很多关键举措,包括“方舱医院、定点隔离、提高检测率和确诊率”等,这些并非技术问题,而是实实在在的管理问题。如果武汉前期有进行流程的梳理,就不至于出现疑似和确诊收治病患积压,导致流程周转效率低下而不被发现而毫无动作了。下面,我们就把武汉调整措施前后的流程示意图做一下对比来说明为何没有实现“精准施策”:

(一)调整之前的问题

1、流程示意图

2、存在问题及造成的后果

(1)通过整个运转流程的梳理,该疫情防控就像工厂应对重大品质异常处理一样,这些感染病毒的患者如同工厂的不良品,他们需要最快地被发现、隔离、判定(疑似病例检测)、返修(治疗),否则就会“传染”给更多的良品,造成更多的不良。由于判定(检测)的产能太低、导致停滞积压;而判定(检测)确认后的不良品(确诊患者),也因为返修设备(病床)不够,无法及时上线返修(治疗),一系列的问题导致武汉的病死率较高、运转效率偏低。

(2)我们通过新闻报道和权威机构公布的信息了解到,疑似病例积压多,这个人群只能在焦急和恐惧中等待,并寻找各种途径尝试优先解决。这些疑似病例人群在医院和家中往返,极易造成再次感染他人,特别是家庭成员。而在等待病床尚未收治的确诊患者,他们会有同样的问题,并且因为危重症患者确诊后,危及生命,患者和家属难免产生恐慌。

(3)由于可能接触病毒的人群非常多,加上疑似及确诊人群积压,没有及时采取有效的隔离措施,再次感染和传播风险加剧,导致疫情更加严重,也难以获得准确的实时动态信息。这样导致无法掌握事实,难以真正精准施策,整个疫情防控也就如专家王辰所言的“前一段对传染源的控制不力,是社会和专业干预不够。”

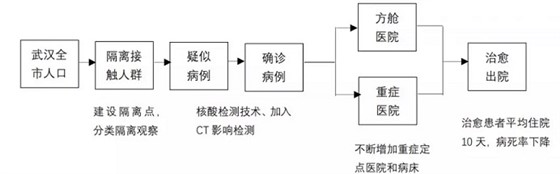

(二)调整措施及其成效

1、调整后的流程示意图:

2、调整措施

包括建设隔离点隔离密切接触者和发热病人、启用方舱医院收治轻症患者、筛查手段临时增加CT检测提高检测效率、增加重症病床收治危重症患者。

3、调整后的效果

(1)

疑似病例未能及时检测造成积压的情况基本解决。疑似病例不断下降。

(2)

集中隔离点、方舱医院及所有重症定点医院启用后,“四类”人员得以分类收治,应收尽收、应治尽治基本上得以实现。

(3)

武汉市的病死率不断下降。同时根据国家卫健委公布数据,500多例新冠肺炎治愈患者平均住院10天左右。

三、给我们带来哪些管理上的启示?

(一)数据的重要性及其准确性之确保方法。

科学不仅仅是专业技术,还包括管理。科学管理的核心是数据的准确性。正确的决策来自完整全面准确的信息,如果数据不准确,决策就难以正确。

由于管理的状况是千变万化的,要实现数据准确并不是一件容易的事情,它需要依靠强大的组织领导能力才能达成,而不是简单地布置下去就行。新闻报道,哪怕武汉新领导多么强有力的部署和抓执行,这两天仍然有部分遗漏。

此外,要实现数据准确性,“料账卡”三者同步化是关键!否则在各种条件变动时就会产生新的不准确。当然实现同步化必须考虑投入产出和效率,首先不能像武汉开始时那样搞运动式采集信息,而是要分解成为日常持续执行的工作内容;其次要充分利用信息技术手段,才能大幅度减少人工采集、录入,实现信息共享和准确性。据悉,厦门市的防控能力综合评比获得全国第一名,他们正是采用“火烧云”平台开展大数据下的精准防疫。

(二)如何推动精细化管理?

本次疫情防控极其特殊,因为传染性强,要求“一个都不能落下”,表面看起来是专业的医疗技术起决定作用,但其实是不折不扣的精细化管理大课题。精细化管理首先要明确基于关键指标的目标,然后按此梳理确定细化的流程,再将管理责任具体化和明确化,并通过各种纲举目张的方式,让每个管理者都要到位、尽职,此外还要安排强力追踪跟进和检查效果,对于未落实好的予以严肃问责。

(三)管理和专业技术哪个优先?

在企业经营中,管理和专业都要发挥作用,对执行过程都要有效干预,当然管理必须优先,技术力量则是实现目标的重要手段。如果只有技术,缺乏管理,计划和控制功能失效,后台供给跟不上,信息不对称,即使国士在场也奈何不了。而如果有先进的管理思想和创新理念,即使技术资源不足,也会借力使力来努力实现目标。

(四)分级分类和设置“缓冲”是突破资源瓶颈的有效办法

我们知道,武汉市不同等级症状的病患治疗方案和住院治疗所需时间不同,如果都安排收治在同类型的病床上,就会导致病床严重不足的情况。在王辰院士的建议下,提出方舱医院和重症定点医院同时使用,轻症安排到方舱医院治疗,这样一下子就破了资源瓶颈。这个方法就是分级分类管理,它的本质就是要让有限的资源发挥最大的效用。就像在工厂中,有的产品需要在5000万元的设备上生产,有的则只要在50万元的设备上生产,如果不进行分级分类,就容易产生浪费,同时也容易造成产品和物料停滞的问题。

此外,在方舱医院治疗的个别轻症患者,也难免因为病情变化需要转至重症医院治疗,但是前期在方舱做了很好的基础诊疗,到了重症病床后也能比较快地对症下药。此时,方舱就起到了“缓冲”的作用,能够有效解决重症病床资源不足的难题,它就是TOC制约法的具体应用。

—THE END—